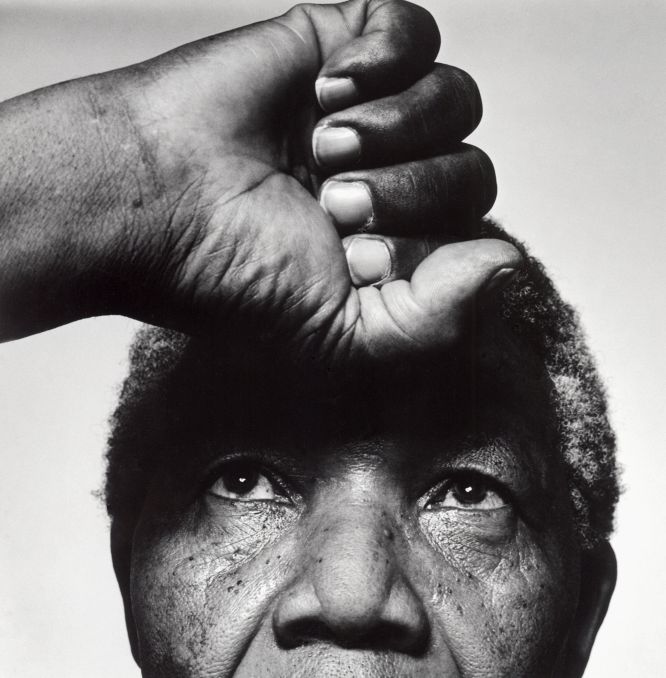

Mandela, un rebelde con causa

Existe una suerte de ritual político y mediático universal para cerrar los ojos de los admiradores de este líder revolucionario a quienes los suyos apodaban Madiba.

Por Walter Goobar

Como parte de un antiguo ritual funerario, los ancianos de la tribu Thembu, a la que pertenecía Nelson Mandela, harán una ceremonia de cierre de ojos en la que hablarán al difunto y a sus ancestros. Más allá del respeto y la veneración obtenidas por este irreductible combatiente que consiguió la abolición del perverso y troglodita régimen del apartheid de manera pacífica, existe una suerte de ritual político y mediático universal para cerrar los ojos de los admiradores de este líder revolucionario a quienes los suyos apodaban Madiba. No son pocos los que pretenden apropiarse de la figura para hacer del líder muerto un icono vacío de la resignación. Mandela no fue –como pregonan–, un Tío Tom del perdón y la reconciliación sudafricanas.

En la hora del final, quieren construir un Mandela de Disneylandia, un icono hueco, un reconciliador sin memoria ni rabia. Construyó la reconciliación porque primero ganó la victoria. Con razones y con la fuerza. Estados Unidos lo llamó terrorista. También la impúdica derecha trasnacional que ahora lo presenta como un referente.

Sudáfrica queda huérfana de ese héroe que Mandela fue y todavía es, aunque él se empeñara en negarlo: “siempre me preocupó ser contemplado como un santo. Nunca lo fui”, escribió. Madiba, su nombre en la tribu xhosa por el que era cariñosamente conocido, siempre expresó su convicción de que “la equidad social es la base de la felicidad humana”.

“La civilización occidental no ha borrado del todo mis raíces africanas –escribió en un manuscrito autobiográfico sin publicar– y no he olvidado los días de mi infancia cuando solíamos sentarnos alrededor de los líderes de la comunidad y escuchábamos su experiencias y su pozo de sabiduría”.

“Los ideales que acariciamos, nuestros sueños más dulces y esperanzas más fervientes pueden no hacerse realidad. Pero esa no es la cuestión. El saber que hiciste tu parte en su día y viviste para cumplir las expectativas de tu gente es en sí misma una experiencia reconfortante y un gran logro”.

A medida que el régimen Sudafricano se tornó más violento en la represión de la lucha contra el apartheid –con masacres como la de Sharpeville en 1960 y la ilegalización del Congreso Nacional Africano–, Mandela lidera la organización del partido en la clandestinidad; recibe formación militar en varios países africanos y monta Umkhonto we Sizwe (MK), el brazo armado del CNA, que emprende una serie de campañas de sabotaje.

La cúpula de MK, con Mandela a la cabeza, es detenida y juzgada en el juicio de Rivonia, donde Mandela expuso en un famoso discurso los principios de su carrera política. “He luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra”, dijo. “He acariciado el ideal de una sociedad libre y democrática en la que todas las personas vivan con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir y ver realizado. Pero, si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir”.

El 12 de junio de 1964, Mandela y otros siete líderes del CNA eran sentenciados a cadena perpetua y recluidos en la prisión de máxima seguridad de Robben Island, hoy convertida en museo en la que ahora antiguos presidiarios guían al público.

“Empezar una revolución es fácil, pero mantenerla es lo más difícil”, se lee en el cuaderno de notas tomadas por Mandela en 1962.

“Querían romper nuestro espíritu. Así que lo que hacíamos era cantar canciones de la lucha por la liberación mientras trabajábamos”.

La prisión, la celda diminuta en la que vivió en Robben Island, fue su campo de entrenamiento para la gran partida que le esperaba afuera. La primera lección, decidió, tenía que ser “conoce a tu enemigo”. Para desolación de algunos otros presos, decidió aprender afrikaans –“la lengua de los opresores”– y leer libros sobre la historia de los afrikaners. Y después se propuso ganarse a los carceleros, porque pensó que era la forma de conocer las vanidades, los puntos fuertes y débiles de los blancos en general, para estar mejor preparado cuando llegara el momento de intentar que cedieran a sus deseos.

El truco era no perder jamás su dignidad ni sus principios.

“Nunca he considerado a ningún hombre superior a mí, ni dentro, ni fuera de la cárcel”, escribió al general Du Preez, comisario de Prisiones el 12 de julio de 1976.

Durante sus últimos cinco años en la cárcel, llevó a cabo más de 70 entrevistas secretas con el ministro de Justicia, Kobie Coetsee, y el jefe nacional de los servicios de inteligencia, Niel Barnard; para explorar la posibilidad de un acuerdo político entre negros y blancos.

Mandela marcó con su ejemplo, en libertad y desde la cárcel, el camino a seguir para acabar con la supremacía blanca sin un choque frontal que, en el peor de los casos, habría desembocado en una guerra civil abierta, y en el mejor habría provocado una huida en masa de los blancos (como en la vecina Zimbabue) que hubiera desmantelado la estructura económica.

No fue culpa suya, sino de los racistas que lo encarcelaron 27 años, pero el caso es que Madiba llegó tarde a la presidencia (con 72 años) y que, por decisión propia, sólo permaneció en ella cinco años, insuficientes para hacer realidad su ambicioso proyecto de acabar con las diferencias sociales y raciales que aún perduran. Dedicó más esfuerzo a lograr la reconciliación interracial, proyectar en el exterior la imagen de la nueva Suráfrica y atraer inversores que a gobernar en el día a día y otorgar a la mayoría negra –en detrimento de la minoría blanca– el poder económico que le correspondía por justicia demográfica.

Sudáfrica forma parte del G-20 y es la S añadida a los BRIC (Brasil, Rusia, India y China), los países emergentes más pujantes, pero aún hoy una familia blanca gana seis veces más que una negra. Desde el fin del apartheid ha disminuido notablemente el índice de pobreza y se ha consolidado una clase media negra que ya supera el 14% de la población. Incluso son ya mayoría los negros universitarios, y hay un buen puñado de millonarios, ligados en su mayor parte al aparato del poder.

Los blancos cedieron el poder político, pero no el económico. Mandela no se lo reclamó, temeroso de que, en ese caso, el país cayera en la ruina y la bancarrota. La minoría blanca y las multinacionales extranjeras, aprovechando todos los mecanismos de un sistema liberal de mercado, siguen controlando las grandes empresas, e imponen con demasiada frecuencia condiciones abusivas de trabajo, al borde de la explotación, lo que, de cuando en cuando, provoca explosiones de protesta como la de septiembre de 2012 en una mina de platino cercana a Johannesburgo, que derivó en una brutal represión que se cobró 34 vidas.

Es como si el sueño de Mandela, cuya punta de lanza era la reconciliación, se hubiera cumplido más o menos en ese aspecto, pero a costa de renunciar a una transformación a fondo de la sociedad, que habría exigido una redistribución de la riqueza y la propiedad, incluida la de la tierra.

Sus sucesores, los encargados de desarrollar su legado, carentes de su carisma y quizá de sus buenas intenciones, lo han traicionado en parte. Aunque diga que lo toma como modelo, y aunque haya que reconocerle su pragmatismo y sus esfuerzos para gobernar con consenso, poco tiene que ver Mandela con el actual presidente, Jacob Zuma, un estrambótico polígamo, con aires de rey zulú, con ideas peregrinas sobre cómo combatir el sida e incapaz de combatir la corrupción rampante.

Cuando los ancianos de la tribu cierren los ojos de Mandela, seguramente irá a reunirse con el Che, con Allende, con Chávez, con Ho Chi Min, con Biko, con Arafat y con esos millones de hombres y mujeres anónimos que se reflejan en cada una de esas peleas contra cualquier imperio, contra cualquier opresor.

Como epílogo, la frase suelta que Mandela anotó en una de sus libretas: “Las puertas del mundo abiertas”.

Miradas al Sur

08-DIC-2013

Seguinos en Facebook

Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Seguinos en Twitter Suscripción RSS

Suscripción RSS Home

Home Contacto

Contacto